Extrait du magazine n°515

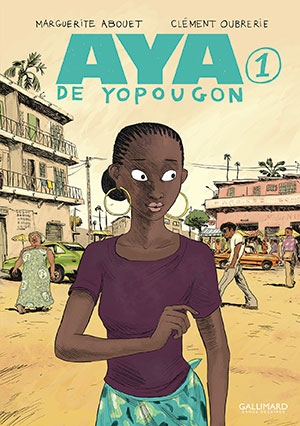

Ses héroïnes, Aya de Yopougon ou Akissi de Paris, ont rendu célèbre l’autrice et réalisatrice franco-ivoirienne Marguerite Abouet. Ses histoires, superbement racontées, prônent l’ouverture aux autres et le vivre-ensemble, des valeurs qui forment son socle et qu’elle tient de son enfance en Côte d’Ivoire. Rencontre.

Vous êtes née et avez grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans ce quartier de Yopougon que vous décrivez si bien dans les différents albums d’Aya. Quels souvenirs gardez-vous de cette enfance ?

Des souvenirs très heureux. Beaucoup de bonheur. J’ai eu la chance de passer les douze premières années de ma vie dans ce quartier populaire qui réunissait des familles venues de toute l’Afrique, de cultures et de religions différentes. Il m’a donné une identité multiple et ouverte sur le monde.

C’était une chance pour nous, les enfants, de grandir dans cette communauté multiculturelle, vivante, ouverte, libre. Ce quartier était notre aire de jeux. On pouvait aller et venir, manger, dormir chez les uns et les autres sans aucune inquiétude. Cette éducation, le respect des autres, le goût du partage, tout ce que j’ai appris de mes parents et de mon enfance m’ont donné l’impulsion de la curiosité. À partir de cette ouverture, j’ai pu découvrir dans chaque culture ce qui fait sa séduction, sa poésie, ses énigmes aussi, parfois. C’est le goût de l’autre…

Les gens semblent intervenir d’ailleurs très facilement ; s’il se passe quelque chose dans la rue, ils s’en mêlent…

Oui, on ne peut pas se faire agresser dans la rue sans que personne ne réagisse. Je me souviens que quand quelqu’un criait « Au voleur ! » ou « Au secours ! », tout le monde se mettait à courir, adultes comme enfants, on partait tous à la poursuite du voleur ou pour aider… C’est une habitude que j’ai gardée. Il m’arrive d’intervenir dans les disputes, des agressions, des vols, notamment dans le métro… Ma famille me sermonne souvent, me demandant d’arrêter de me mêler des affaires des autres, au risque d’avoir des soucis, mais je ne peux pas ne pas intervenir, cela fait partie de mon éducation. Le jour où je perdrai ça, je serai alors trop occidentalisée [rires].

Vous arrivez à Paris à l’âge de 12 ans, accompagnée de votre grand frère… Qu’est-ce qui a poussé vos parents à vous envoyer vivre en France si jeune ?

En fait, ce ne sont pas mes parents qui le souhaitaient, mais mon grand-oncle maternel, qui était médecin et avait vécu dans de nombreux pays avant de s’installer à Paris. Comme beaucoup, il considérait que l’Europe ou les États-Unis étaient les endroits où il y avait le plus d’opportunités pour les études. À l’origine, il aurait voulu que ce soit ma mère qui parte faire de grandes études à l’étranger. Mais elle est tombée enceinte, jeune, à ce moment-là. Alors je pense qu’il a jeté son dévolu sur moi, par projection, j’imagine. Quand j’ai eu 11 ans, il a dit à mes parents : « Il faut qu’elle vienne maintenant, pour l’entrée au collège. » Ça a été très difficile pour moi d’être arrachée à cette vie, à mes parents, à toute ma bande de copains, sans que l’on me demande mon avis… J’ai tellement pleuré et fait de cauchemars que mes parents ont demandé à mon grand-oncle de prendre aussi mon grand frère…

“Nous étions ceux qui forcément « allaient réussir » parce que la France pouvait nous offrir plus d’opportunités…”

Vous racontez que, dans le grand immeuble où vivait votre grand-oncle, vous preniez l’ascenseur pour rencontrer des gens…

On m’appelait le groom ! Oui, en fait, j’attendais derrière la porte, je guettais au judas et, dès que les voisins sortaient, hop ! je sortais aussi pour leur parler… Je ne comprenais pas comment vivaient les Blancs. Je quittais un quartier où tout le monde vivait dehors, et là, j’arrivais dans une ville où il n’y avait personne dans la rue ! En même temps, j’avais été biberonnée aux séries américaines. Je pensais que tous les Blancs vivaient comme la famille Ewing dans Dallas. Alors mon but, c’était d’entrer chez les gens, de voir comment ils vivaient. Mon grand-oncle m’avait expliqué que l’amitié commence par la connaissance et la compréhension de l’autre. Alors, je pensais qu’en montrant à ces gens combien j’étais une jeune fille incroyable, gentille, ils me diraient : « Viens à la maison ! » Cela a mis très longtemps à se faire… mais j’ai réussi !

Vous avez dû vous assumer seule à 17 ans car votre grand-oncle est tombé malade. Vous avez enchaîné les petits boulots… Vous n’avez pas pensé à retourner en Côte d’Ivoire ?

Quand j’ai quitté Abidjan avec mon frère, nous étions tristes de partir mais tout le quartier était heureux pour nous. Nous représentions une fierté pour eux, nous étions ceux qui forcément « allaient réussir » parce que la France pouvait nous offrir plus d’opportunités… Donc réussir est devenu notre devoir, pas juste pour nous mais pour la famille, le quartier. Aujourd’hui, j’ai une autre vision, mais petite, j’imaginais que si nous revenions, nos parents, nos voisins, nos amis auraient été déçus… Et ça, ça aurait été inconcevable.

Avez-vous regretté ce choix ?

Non, je ne regrette pas. J’ai rencontré des identités singulières. J’ai appris à comprendre, à respecter et même à m’approprier la culture des gens qui ont traversé ma vie. Des personnes qui m’ont donné envie de continuer ici. Et après, la vie continue, vous avez des amis, et vous fondez votre famille…

Dans ce que vous décrivez, il y a toujours un rapport ambivalent à votre pays : ici, en France, on peut réussir mais on est loin de ses racines… Comment vivez-vous cela ? Comme un exil ? Un déracinement ?

Quand j’étais petite, oui, je me prenais pour Miriam Makeba [chanteuse militante politique sud-africaine, surnommée Mama Africa]. Dans ma chambre de bonne, j’écoutais ses chansons en me disant, comme elle : « Je ne peux pas retourner dans mon pays. J’ai un combat à mener ici. Je ne suis pas là par hasard »… avec tout le pathos dont une ado peut faire preuve [rires].

Par la suite, dans la mesure où j’ai toujours raconté mon pays, mon enfance, je ne me suis pas sentie déracinée. Je crois que je dois aussi beaucoup à ce socle, à ces douze années de lien tellement fort avec l’Afrique et que je continue à raconter, avec Aya, Akissi, Commissaire Kouamé, ou encore récemment avec ce roman-photos (Les Amours de Machérie).

C’est cela qui m’a aidée. Je pense d’ailleurs très sincèrement que ce n’est pas la passion qui m’a conduite à l’écriture mais le besoin de me relier à la Côte d’Ivoire.

Lors de la parution du dernier album d’Akissi, une vague de haine s’est déchaîné sur les réseaux sociaux. Cela a-t-il changé quelque chose dans votre désir de raconter des histoires ?

Je n’ai pas l’habitude d’aller sur les réseaux… Ce sont des amis qui m’ont prévenue : « Tu as vu ce qui se passe avec Akissi ? » Ce que nous avons rapidement compris, c’est que dans le résumé de Gallimard, il y avait le mot « intégration », il était écrit : « Son intégration n’est pas facile… » C’est cela qui a déchaîné les haters. Aujourd’hui, des mots comme « intégration », « vivre-ensemble », « égalité des chances », « citoyenneté » sont devenus des sujets de discorde et provoquent de la haine ! Alors qu’ils sont, pour moi, tellement positifs. Nous avons enlevé le mot et tout est retombé. Cela en dit long sur le climat et la tension qui règnent.

Vous êtes très souvent invitée à intervenir dans des écoles… Que dites-vous aux jeunes que vous rencontrez ?

Je leur dis : « Votre arme, c’est votre stylo. » Je leur parle de l’importance de l’éducation, des livres. Je les encourage à aller dans les bibliothèques, les musées, les expositions, les festivals pour y rencontrer les auteurs et dialoguer avec eux. J’ai eu la chance, en arrivant en France, de découvrir cette richesse. C’est aussi pour cela que j’ai créé l’association Des livres pour tous [en 2008] afin d’installer des bibliothèques jeunesse en Afrique, pour faire découvrir le plaisir de la lecture. Comme on dit chez nous : « On ne peut pas être gazelle et ignorer la forêt. »