Pour faire avancer l’Europe sociale, les syndicats jouent l’unité. Un véritable défi.

Une incroyable diversité

Selon que l’on vit en Suède, au Royaume-Uni, en Italie ou en Allemagne, le syndicalisme revêt différents visages. Chaque pays a sa propre conception du rôle et de la place des représentants des salariés. Tous les syndicats sont en revanche confrontés au même défi : augmenter leur nombre d’adhérents.

L’Union européenne est loin d’avoir gommé les identités culturelles, la preuve en est l’usage de 24 langues au Parlement européen, avec pas moins de 552 combinaisons linguistiques possibles. Aucune raison pour que le syndicalisme européen ne soit pas lui aussi une mosaïque de réalités diverses.

L’histoire, la religion, le rapport au politique ont façonné autant de cultures syndicales que de pays. L’adhésion syndicale, encore souvent vécue en France comme un engagement, est d’une grande banalité ailleurs. « Dès mon premier emploi, je ne me suis même pas posé la question, j’ai pris ma carte comme tout le monde, car en Belgique le syndicat conditionne l’accès à de nombreux droits, dont le versement des allocations-chômage », explique Philippe Pochet, directeur général de l’Institut syndical européen (ETUI). Le syndicat est également

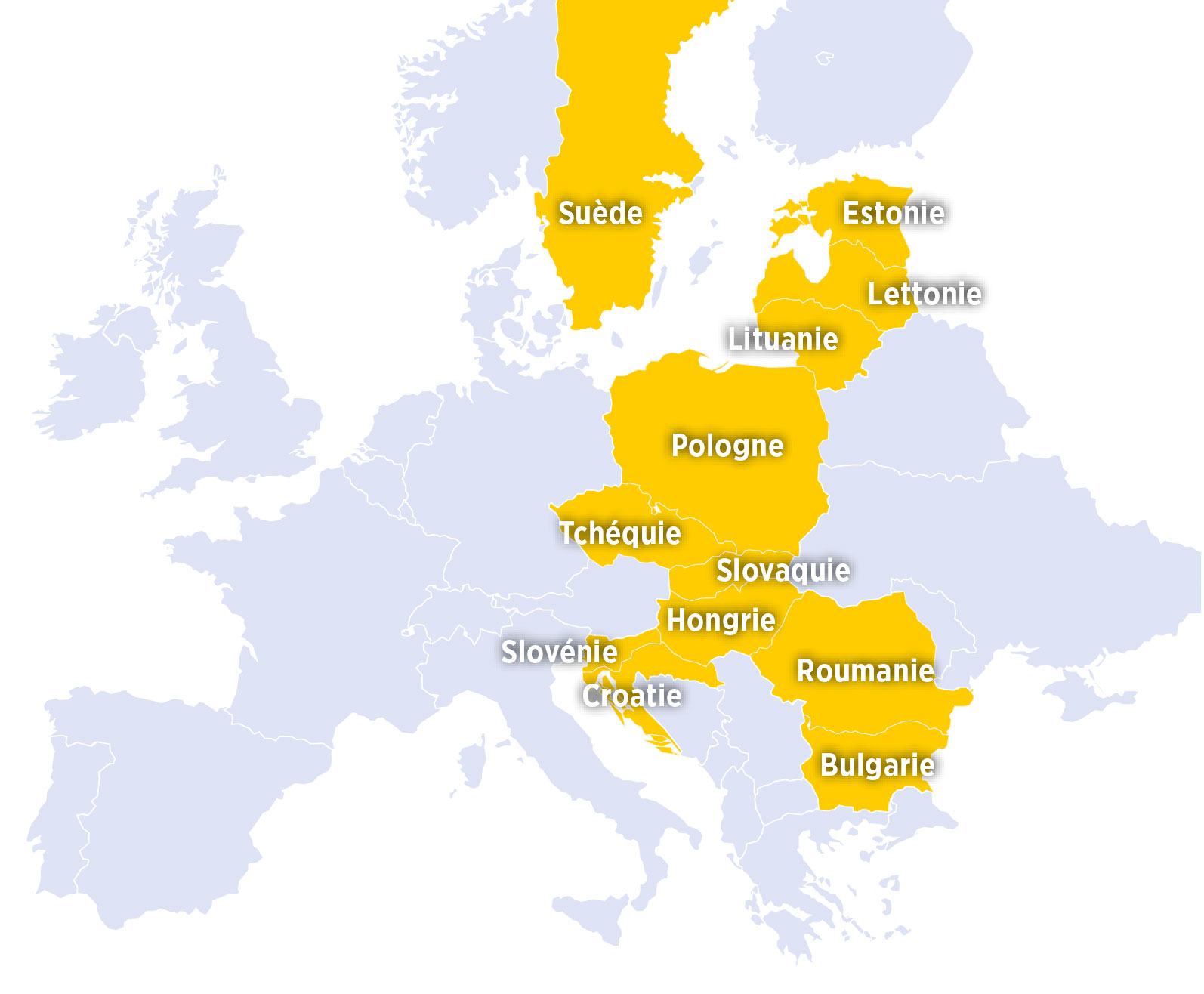

| Panorama des syndicalismes européens |

|

chargé de contrôler et d’accompagner les chômeurs dans leur retour à l’emploi (cliquez sur la carte ci-contre).

Résultat, la Belgique peut se réjouir d’un taux de 50 % de syndiqués, à comparer aux 11 % relevés en France. Cette gestion de l’assurance-chômage par les syndicats, appelée le système de Gand, est également commune à plusieurs pays du nord de l’Europe, Danemark, Norvège, Finlande, Suède jusqu’à récemment – dont les taux de syndicalisation défient toute concurrence, autour de 70 %. Dans ce modèle nordique, les organisations syndicales sont de véritables prestataires de services : formation, emploi, prêts financiers, vacances, accompagnement à la reconversion. En outre, le principe de la social-démocratie à l’œuvre en Scandinavie amène les salariés et le patronat à travailler en bonne intelligence pour organiser le marché du travail de manière indépendante par rapport au pouvoir politique (lire l’interview de Wojtek Kalinowski en fin d'article).

Un paysage syndical européen fragmenté qui tend à s’unifier

Face à cette culture du consensus, les syndicats des pays du sud de l’Europe, Italie, Espagne, Portugal et Grèce, se sont longtemps distingués par une coloration plus politique et une culture de l’opposition encore présente dans les syndicats dont l’histoire est liée au communisme et concurrencés par les syndicats d’origine chrétienne, davantage partisans d’une ligne réformiste.

Quant à l’Allemagne, elle est réputée pour son modèle de relations sociales fondé sur la codétermination, notamment dans l’industrie où les conseils d’administration des grandes entreprises sont composés, pour moitié, d’administrateurs salariés. Une organisation que l’on retrouve en Autriche. Par ailleurs, ces deux pays peuvent chacun compter sur une confédération quasi unique, le DGB en Allemagne et l’ÖGB en Autriche. Comme dans les pays nordiques, les négociations par branches professionnelles structurent largement le paysage social.

Du côté du Royaume-Uni, les syndicats regroupés au sein du TUC (Trades Union Congress, 25 % de syndiqués), très offensifs jusque dans les années 80 puis laminés par le gouvernement Thatcher, voient quant à eux leur capacité d’action aujourd’hui largement limitée au seul périmètre de l’entreprise.

Enfin, les syndicats des pays d’Europe centrale et orientale, derniers arrivés dans le jeu européen, peinent encore à trouver leur place dans la transition démocratique et économique engagée dans leurs pays après la chute du mur de Berlin (Lire l’article Panorama des syndicalismes européens). Aux heures glorieuses du syndicat polonais Solidarność, dont le souvenir est cher à la CFDT, qui l’a soutenu dans sa lutte pour la démocratie dans les années 80, a succédé une époque plus incertaine. La syndicalisation, autour de 12 % aujourd’hui en Pologne comme chez ses voisins d’Europe centrale et orientale, marque un déclin continu.

Ce paysage syndical européen fragmenté tend toutefois à s’unifier et les lignes de fracture idéologiques s’atténuent, selon Udo Rehfeldt, chercheur à l’Ires (Institut de recherches économiques et sociales). « La distinction entre syndicalismes latins et nordiques n’est plus aussi nette, explique-t-il. Les politiques se sont rapprochées, ceux qui se réclamaient d’une tradition de syndicalisme révolutionnaire sont devenus très réformistes. Les syndicats italiens sont les champions de la concertation, idem pour les syndicats espagnols. Même le TUC se réclame aujourd’hui du partenariat social. » Tous en tout cas sont confrontés au même phénomène : la baisse de la syndicalisation.

Recruter de nouveaux adhérents est la priorité numéro 1

Recruter de nouveaux adhérents est la priorité numéro 1

« La raison en est surtout l’augmentation de la part du secteur tertiaire, où les syndicats ont plus de mal à s’implanter, explique Udo Rehfeldt. En France, par exemple, l’industrie ne représente plus que 10 % de l’activité économique. Le syndicalisme est issu des mouvements ouvriers dans l’industrie et c’était essentiellement un monde d’hommes. Or le tertiaire emploie un plus grand nombre de femmes, moins enclines à se syndiquer, mais aussi une proportion importante de diplômés, éloignés du monde ouvrier. » Seule exception à la règle, les pays scandinaves, où le syndicalisme reste, encore aujourd’hui, aussi bien implanté dans l’industrie que dans les services. « La précarisation de l’emploi a également affaibli le syndicalisme, qui reste cantonné au cœur du salariat », ajoute Udo Rehfeldt. Les dix dernières années de crise n’ont pas arrangé les choses, avec par exemple, rappelle le chercheur, la destruction de toute une série d’accords collectifs en Grèce et au Portugal sous la pression de la Troïka (Commission européenne, Banque centrale européenne, Fonds monétaire international).

Quelques pays résistent à cette érosion des effectifs. L’Italie a par exemple endigué la chute en prenant un virage plus réformiste, une orientation plébiscitée par les adhérents, selon Udo Rehfeldt. « En France, en Italie et en Espagne, le nombre d’adhérents, bien que faible, reste stable depuis une trentaine d’années », ajoute Philippe Pochet, de l’ETUI.

Pour ce spécialiste, le taux de syndicalisation, s’il est élevé, n’est pas le seul indicateur du réel apport des syndicats en matière…